|

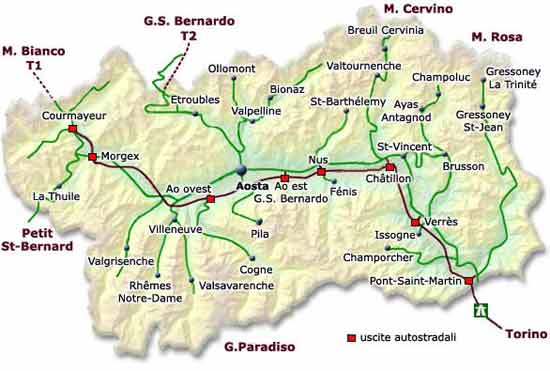

Tra

la Francia, la

Svizzera e il

Piemonte, nella

zona nord

occidentale

dell'Italia, si

trova La Val

d'Aosta.

Un'immensa

riserva naturale

con le sue alte

vette, le sue

ampie valli, i

borghi arroccati

e i suggestivi

castelli

medievali.

La

Valle d'Aosta è

situata ai piedi

del Monte

Bianco,

la più alta

vetta d’Europa

con i suoi 4810

metri. Maestoso

confine tra

Svizzera Valle

d'Aosta e in

Piemonte è il Monte

Rosa,

seconda vetta

d’Europa. Il

parco nazionale

del Gran

Paradiso ospita

nei suoi

meravigliosi

boschi le specie

più nobili

della fauna

alpina:

marmotte,

camosci, aquile

reali,

stambecchi. Nel

parco

l'incantata Cogne

e le

spettacolari

cascate

d’Ayas, che

regalano uno

spettacolo di

incommensurabile

bellezza.

Immerse

in questa

meravigliosa

natura, Cervinia

e Courmayeur

che custodisce

nel suo nucleo

antico la torre

medievale

Malluquin e il

campanile

romanico della

Chiesa

parrocchiale.

San

Vincent,

celebre per il

Casino de la

Vallée e luogo

di ritrovo della

mondanità

nazionale ed

internazionale.

A

Fénis

si può ammirare

il pittoresco e

scenografico

castello che,

con le numerose

torri e le mura

merlate, si

fonde in un

assieme

armonioso tipico

dell'architettura

medievale.

Aosta,

da cui la

regione prende

il nome, è di

origine romana.

Augusta Pretoria

associa la

ricchezza

storico

culturale alla

bellezza del

paesaggio.

Imponente,

l'arco di

Augusto del 25

a.C. edificato

per celebrare la

vittoria romana

sul popolo dei

Salassi. Tra le

diverse opere

dedicate

all'imperatore e

ancora

conservate,

l'anfiteatro e

il

criptoportico.

La

cucina

valdostana è un

insieme di

antichi piatti

tramandati nei

secoli: il

gustoso lardo,

la celebre

fonduta a base

di fontina, il

formaggio locale

per eccellenza,

dolci tipici

come le tegole e

i torcetti.

Fiore

all'occhiello

della Val

d'Aosta sono le

rinomate grappe

e i pregiati

vini.

Terra

dai maestosi

paesaggi, dagli

orizzonti

sconfinati,

dalle valli e

dai laghi

incantati, la

Valle d'Aosta

seduce, con la

sua dimensione

da fiaba, chi

decida di

percorrere i

suoi

meravigliosi

sentieri.

Patrimonio

architettonico

Nel

territorio

valdostano sono

tuttora presenti

molti segni

della sua storia

millenaria: una

storia che non

può

essere

ricostruita solo

attraverso i

monumenti

(castelli e

chiese), ma

anche tramite i

resti degli

insediamenti

antichi, delle

case rurali,

delle strade,

dei

terrazzamenti,

che

costituiscono il

monumento corale

di questa civiltà

alpina.

Tali

segni risultano

però

sempre più

compromessi

dalle

trasformazioni

degli ultimi

decenni, che

hanno prodotto

insediamenti e

infrastrutture

troppo spesso

disattenti ai

valori

storico-culturali

dei nuclei

antichi e del

paesaggio. In

molti casi si

deve pertanto

operare una

ricomposizione

mentale dei

lacerti tuttora

esistenti, se si

vuole leggere la

storia vera del

territorio.

È

necessario

rifarsi al

periodo del

basso Medioevo

per poter

leggere le

testimonianze

materiali dei

sistemi

insediativi che

più hanno

connotato la

valle sino

all'età

moderna: le

architetture

militari e

religiose e le

infrastrutture.

Prototipi

dei castelli

sono da

considerare le

torri di Aosta;

delle 20 facenti

parte della

cinta romana

solo quelle del

Pailleron e del

Lebbroso

conservano

l'aspetto

originario,

mentre le altre

sono

riplasmazioni o

costruzioni

medievali, nelle

quali tra l'XI e

il XII secolo si

insediarono le

antiche famiglie

feudali (quella

che assumerà

il nome di

Challant aveva

come residenza

la torre di

Bramafam). Nello

stesso periodo

venivano

sorgendo nel

territorio le

prime "torri

castellate",

in posizione

strategica su

promontori

rocciosi che con

i loro

strapiombi

risultavano il

principale

strumento di

difesa,

costituite da

una cinta murata

e da un torrione

(il «donjon»)

di forma

preferenzialmente

quadrata o

poligonale e con

accesso

praticabile solo

con scale porta,

rialzato di

circa 7 metri

dal terreno.

I

"castra"

di tipo

altoromanico

assumevano

caratteristiche

di complesso con

il sorgere,

entro un

perimetro di

mura merlate

adattato alla

conformazione

del terreno, di

altri edifici,

tra i quali la

cappella. Tipico

e

particolarmente

suggestivo per

la sua posizione

su uno

strapiombo, è

il castello di

Graines nella val

d'Ayas, con

donjon quadrato

e cappella

absidata. Altri

esempi tuttora

ben leggibili,

legati anche

alla fase di

emigrazione

delle casate

urbane dopo i

patti sabaudi

del 1191, sono

il castello di

Cly

(Saint-Denis),

con torrione

quadro e

cappella, e le

parti più

antiche del

castello di

Introd (il

maschio entro il

rimaneggiato

perimetro

tondeggiante) e

del castello di

St-Germain a

Montjovet (il

donjon quadrato

e la cinta a

nord-est), poi

ampliato e

rifortificato

"alla

moderna" in

età

rinascimentale.

Un'ulteriore

evoluzione delle

tecniche

militari di

difesa si

consolida nel

XIII secolo,

riconoscibile

dal donjon

cilindrico,

dagli archi di

scarico nelle

murature e dalla

migliorata

tecnica muraria,

con

apparecchiature

più regolari e

maggior impiego

di malta. È il

caso dello Chàtel-Argent

a monte di

Villeneuve, nel

quale l'abside

della cappella

emerge dalla

cinta murata, e

dei castelli di

Montmayeur

all'innesto

della

Valgrisenche e

di Chàtelard

sopra La Salle.

Lo

schema dei

castelli

primitivi

perdura sin

quasi alla metà

del Trecento. Più

tardi, sedatesi

le lotte tra

feudatari e per

la sempre

maggior

influenza dei

Savoia, i

castelli vengono

perdendo la loro

esclusiva

funzione

militare, sono

localizzati in

siti più

accessibili e più

prossimi ai

borghi, e

assumono una

configurazione

atta a

migliorarne

l'abitabilità.

In molti casi si

ristrutturano

torri o

complessi più

antichi,

integrando i

masti in nuovi

corpi di

fabbrica, con

cura per

l'architettura e

per le tecniche

costruttive. Tra

gli esempi più

significativi

ritroviamo il

castello di

Aymavilles, con

le quattro torri

rotonde intorno

al donjon

centrale, quello

di Quart, il

Sarriod de La

Tour a

Saint-Pierre. Il

più noto tra

questi manieri

è certamente

quello di Fénis,

a pianta

pseudopentagonale

su impianto

trapezio e

inglobante il

mastio antico,

che conservava

nel doppio

recinto un

apparato bellico

inusitato, forse

dovuto alla

posizione

indifesa. Il

castello verrà

ulteriormente

arricchito nei

primi decenni

del XV secolo,

ingentilendone

l'architettura

con le finestre

a croce,

sistemando il

cortile e le

sale,

impreziositi

dalle pitture

jaqueriane.

Vertici

assoluti

dell'architettura

militare

valdostana

sono due

castelli

monoblocco

costruiti ex

novo: Ussel,

della metà del

Trecento, in

posizione

spettacolare

sullo sperone

roccioso che

domina

l'anfiteatro di

Chàtillon e

Saint-Vìncent,

e Verrès,

terminato nel

1390, in

posizione

emergente

all'innesto

della val

d'Ayas. Il primo

conserva

unicamente le

murature esterne

dell'imponente

massa

parallelepipeda

e resti

dell'assetto

interno,

sufficienti

tuttavia a

evidenziare una

cura costruttiva

fino ad allora

impraticata ed

elementi

architettonici -

bifore,

coronamento a

fascia di

archetti ciechi

- dovuti a una

ricerca estetica

atta a celebrare

il fasto della

casata. Il

castello di Verrès

si presenta come

un enorme cubo

concluso da una

imponente

cornice di

caditoie su

beccatelli con

bande decorate

sotto la

merlatura e

scandito da

grandi bifore

variamente

scolpite e

ornate. Una

eccezionale unità

compositiva, su

di una maglia a

doppia simmetria

con cortile

centrale,

l'arditezza

dello scalone su

archi rampanti,

la maestosità

delle volte, la

raffinatezza dei

particolari

architettonici

ne fanno il

monumento

militare più

prestigioso

dell'intera

valle,

conservatosi

nelle condizioni

tardo-trecentesche,

con alcuni

elementi

difensivi

esterni - cinta

e antiporta con

ponte levatoio,

del 1536 -

"alla

moderna".

Non

più

residenza

fortificata, ma

elegante dimora

in

rappresentanza

del prestigio

europeo degli

Challant è il

castello di

Issogne, eretto

a fine

Quattrocento

inglobando in

modo

irriconoscibile

le

strutture

fortificate

preesistenti. Sì

tratta di un

palazzo

concepito

secondo ideali -

se non forme -

ormai

rinascimentali,

gravitante

sull'ampio

cortile a

loggiati, con

ricchi ambienti

interni, reso più

prezioso dalle

pareti

affrescate.

Accanto

alle

architetture

militari, nel

Medioevo il

territorio

contava molte

case-forti di

tipo monoblocco,

presidi o sedi

di signorotti

locali, ora in

gran parte

distrutte o

pesantemente

trasformate.

Popolazione

Vista la

natura montuosa

del territorio,

la Valle d'Aosta

risulta essere

non solo la

regione meno

popolata

d'Italia, ma

anche quella con

minore densità

di popolazione.

La distribuzione

degli abitanti

è assai

irregolare: più

di un terzo si

concentra nella

piana di Aosta

("Plaine

aostoise")

e nei comuni

limitrofi. Buona

parte della

popolazione

abita nei

maggiori centri

della media e

bassa valle,

mentre le valli

minori si sono

notevolmente

spopolate,

eccetto i centri

turistici

principali.

Data la

comunanza

linguistica, la

Valle d'Aosta è

stata

storicamente

terra di

emigrazione

verso la Francia,

specialmente a Parigi

(il comune

parigino di Levallois-Perret

conta ancora

oggi una nutrita

comunità di

emigrati

valdostani) e la

Svizzera

romanda

(soprattutto a Ginevra).

Questo flusso,

dapprima

stagionale,

divenne stabile

a partire dagli anni

Venti,

quando a questo

fenomeno si

affiancò

l'immigrazione

dal resto d'Italia,

legato

all'installazione

dell'industria

siderurgica a Cogne

ed Aosta, e

all'aumentato

sfruttamento

delle miniere di

ferro a Cogne

e di carbone a La

Thuile.

La

politica di italianizzazione

voluta dal

governo fascista

spinse in

particolare

numerosi piemontesi,

veneti

e calabresi,

dal secondo

dopoguerra sino

agli anni

Settanta. I valdostani,

sentendosi

privati della

loro terra,

emigrarono in

massa verso le

destinazioni

sopra citate, e

questo doppio

flusso

interconnesso ha

lasciato tracce

ancora oggi: da

notare, ad

esempio, che il

4% dell'attuale

popolazione è

originaria del

comune di San

Giorgio Morgeto

(RC),

e che la

popolazione

autoctona (di

origine

valdostana)

nella regione è

stimata intorno

al 50%,

scendendo a

percentuali

assai basse a

Aosta e nei

maggiori centri

abitati.

La

lotta partigiana

e varie

iniziative

politico-diplomatiche

di intellettuali

antifascisti,

come Federico

Chabod, valsero

a scongiurare il

pericolo di una

scissione

dall'Italia e

favorirono

l'attuazione

della tanto

desiderata

autonomia

regionale. La

Regione

Autonoma,

istituita con

legge

costituzionale

il 26 febbraio

1948, ha come

suoi organi un

Consiglio

composto da

trentacinque

consiglieri e

una Giunta

composta da

sette assessori

e dal

Presidente.

La Regione, nei

limiti

dell'ordinamento

giuridico dello

Stato, ha potestà

legislativa su

numerose

materie,

nonché ampia

potestà

integrativa su

altre; le sue

competenze sono

essenzialmente

preordinate alla

realizzazione

della autonomia

amministrativa

nei più

importanti

settori della

vita

socio-economica.

Religione

La

maggioranza

della

popolazione, sia

italofona che

francofona, è

di religione cattolica

romana. La

messa viene

celebrata in

lingua italiana

o francese (la

liturgia in dialetto

valdostano

non è nota),

come effetto del

separatismo

linguistico. La

comunità

giudaica più

importante è

quella di Aosta

(falcidiata

negli ultimi

anni della

seconda Guerra

Mondiale dai

nazisti,) dove

è presente una sinagoga

e alla quale

fanno capo tutte

le famiglie

giudaiche della

regione. Ad

Aosta si trova

invece il più

grande cimitero

giudaico della

regione.

Con

l'immigrazione

sono giunte

anche persone di

fedi orientali e

cristiano-ortodosse

(una comunità

russo-ortodossa

storica è

presente ad

Aosta), ma la

parte più

rilevante è

costituita dagli

islamici

magherbini che

probabilmente

superano le 500

unità rendendo

la comunità

islamica la più

numerosa tra le

fedi

minoritarie. Non

sono ancora

presenti luoghi

di culto stabili

per musulmani.

Lingue

Le lingue

autoctone

della Valle

d'Aosta sono il francese,

il francoprovenzale

valdostano,

l'italiano,

inoltre nella

bassa valle

(soprattutto a Pont-Saint-Martin)

è conosciuto il

piemontese

e a Issime, Gressoney-La-Trinité

e Gressoney-Saint-Jean

si parla il dialetto

walser. Le

lingue ufficiali

sono l'italiano

dal 1861

e il francese,

unica lingua

ufficiale dal 1561

fino al 1861

e lingua

co-ufficiale

assieme

all'italiano dal

1946. Il francoprovenzale

è in stragrande

maggioranza

usato e diffuso

nei paesi e

nelle valli

laterali ove

gode di una

grande vivacità

mentre ad Aosta

e nei centri più

grandi prevale

l'italiano anche

per via della

forte

immigrazione da

altre regioni

italiane

avvenuta a

partire dal

periodo

fascista. Il

francese è

usato

prevalentemente

nelle attività

culturali e

nell'ambito

politico.

Il francese

divenne lingua

ufficiale nel 1561.

È a seguito di

questo atto che

in Valle d'Aosta

si sviluppa il

bilinguismo

francese-francoprovenzale;

essendo la prima

lingua quella

ufficiale e la

seconda quella

del popolo,

seppur

frammentata in

una moltitudine

di dialetti.

Questo fenomeno

si riscontra

anche nei

territori

d'oltralpe che

insieme alla

Valle d'Aosta

costituirono il

Regno di

Borgogna, (Savoia,

Svizzera

francofona

ed altri

territori a

nord-ovest).

Il bilinguismo

francese e

francoprovenzale

continuò

immutato fino al

1861

quando, con

l'Unità

d'Italia e

l'annessione del

territorio di

Nizza e della

Savoia alla

Francia, la

Valle d'Aosta si

ritrovò a

essere l'unica

regione

francofona di un

regno

interamente

italofono.

Durante il

periodo fascista

fu proibito

l'uso del

francese ed

avviato un

processo forzato

di

italianizzazione,

che incoraggiava

l'immigrazione

in massa di

forza lavoro da

tutte le regioni

italiane e

l'emigrazione di

parte degli

abitanti

francofoni

autoctoni verso

la Francia e la

Svizzera.

Dopo la

seconda guerra

mondiale le cose

cambiarono in

maniera

sensibile. Il 26

febbraio 1948

la Valle

d'Aosta, già

"Circoscrizione

autonoma"

dal 7

settembre 1945,

fu costituita in

Regione Autonoma

a Statuto

Speciale,

ottenendo il

riconoscimento

del diritto di

espressione

nella propria

lingua con

l'ufficializzazione

del bilinguismo

Italiano-francese

e la

soppressione dei

toponimi in

italiano.

Oltre

all'adozione

ufficiale del

bilinguismo, lo

Statuto Speciale

riconosce, dopo

le ultime

modifiche, anche

i diritti di una

minoranza di lingua

tedesca, i Walser,

i cui antenati

giunsero intorno

al 1200 nelle

zone dei tre

comuni di Gressoney-Saint-Jean,

Gressoney-La-Trinité

e Issime.

Itinerari

culturali

L'odierna

città conserva

l'impianto

urbanistico a strade

ortogonali

all'interno della

rettangolare cinta

muraria romana, con

la Porta Pretoria e

le torri in parte

medievali. Nel Parco

archeologico del

Teatro Romano vi si

trovano gli

imponenti resti

dell'Anfiteatro, il

Museo archeologico

regionale e la

Cattedrale,

edificata fra l'XI e

il XVI secolo, con

facciata neoclassica

e le Terme pubbliche

romane, situate su

un'area dietro il

Municipio e

comprendono vani

absidali, calidarium

e tepidarium .

All'esterno della

cinta si trovano

l'Arco di Augusto,

del 25 a.C. (oltre

il torrente Buthier,

un ponte romano

interrato) e il

complesso medievale

di Sant'Orso, con la

Collegiata dei

secoli X-XV, il

campanile del 1131 e

il bel chiostro del

XII secolo, nei

pressi del quale è

situato il Priorato

di Sant'Orso (1506).

Il Museo del tesoro

comprende parti

architettoniche e

opere d'arte della

Cattedrale,

reliquari

(reliquario in

argento di S. Grato

del XV secolo),

sculture in pietra e

legno, oreficerie,

cristalli, smalti,

ecc.

Il

30 e il 31 gennaio,

si svolge la Fiera

di Sant'Orso. Il

Santo così popolare

è, in realtà, una

figura avvolta nel

mistero; sembra che

sia vissuto tra il

VI e il IX secolo e

le fonti lo danno

addirittura per

scozzese o

irlandese. A

raccontarci la sua

storia è un

capitello della

chiesa a lui

dedicata: l'anonimo

artista del XI

secolo, ha scolpito

alcuni episodi della

vita del Santo

commentandoli con

espressioni latine.

L'artigianato locale

è l'indiscusso

protagonista della

Fiera; tessuti,

pizzi, calzature, e

oggetti artistici

testimoniano la

fedeltà alle

antiche tradizioni. Il

30 e il 31 gennaio,

si svolge la Fiera

di Sant'Orso. Il

Santo così popolare

è, in realtà, una

figura avvolta nel

mistero; sembra che

sia vissuto tra il

VI e il IX secolo e

le fonti lo danno

addirittura per

scozzese o

irlandese. A

raccontarci la sua

storia è un

capitello della

chiesa a lui

dedicata: l'anonimo

artista del XI

secolo, ha scolpito

alcuni episodi della

vita del Santo

commentandoli con

espressioni latine.

L'artigianato locale

è l'indiscusso

protagonista della

Fiera; tessuti,

pizzi, calzature, e

oggetti artistici

testimoniano la

fedeltà alle

antiche tradizioni.

In

località Saint

Martin de Corlean,

presso la chiesetta

di S. Martino, vi si

trova un parco

archeologico coperto

con tombe

megalitiche,

allineamenti di

stele antropomorfe e

arature di

consacrazione

riferibili al III

millennio a.C. (età

del Rame); mentre a

nord della città,

in regione

Consolata, vi si

trova un'area

archeologica

comprendente resti

di strutture murarie

di una villa d'età

augustea.

Nei

dintorni si può

visitare Pila,

rinomata località

estiva e stazione

sciistica; Sarre,

con il castello

sabaudo e nelle

vicinanze il

castello di

Aymavilles e il

ponte-acquedotto

romano detto Pondel

sul torrente Grand'Eyvia;

Saint-Pierre col

pittoresco castello

medievale e il

castello Sarriod de

la Tour (sec. XIV);

Villeneuve, località

di villeggiatura

sovrastata dai

ruderi dello

Châtel Argent del

XIII secolo e una

cappella del XI-XII

secolo.

Fénis, piccolo

centro nella media

valle della Dora

Baltea è famoso per

il castello,

perfetta immagine

medievale. prototipo

di castello

valdostano,

destinato ad

abitazione e

fortificato, ha

pianta pentagonale

con torri agli

angoli. Fu eretto

dagli Challand tra

il XIII e il XV

secolo e ampliato

successivamente ed

è ricco di

affreschi (1425) che

ornano ballatoi,

scale, sale e

cappella.

Cogne

ha di fronte il

grande prato di S.

Orso, in vista dei

ghiacciai del Gran

Paradiso. Nella

parte vecchia

dell'abitato, il

modesto castello che

Vittorio Emanuele II

abitava, quando si

recava per le sue

battute di caccia.

Il Parco Nazionale

del Gran Paradiso

comincia appena

fuori dal paese, che

è anche un luogo di

villeggiatura estivo

ed invernale molto

frequentato. Da

visitare è l'antica

parrocchia di S.

Orso e la Mostra

permanente del

merletto.

Le dentelles (i

merletti) di Cogne,

con i loro preziosi

motivi, raccontano

almeno quattro

secoli di storia;

nel 1665, alcune

monache benedettine

del monastero di

Cluny, si

rifugiarono in Valle

d'Aosta. Durante il

loro soggiorno le

monache insegnarono,

alle donne della

valle, l'arte del

pizzo e del tombolo. La seconda domenica

di febbraio si

svolge la

"Marcia Gran

Paradiso", gara

internazionale di

sci da fondo con

partecipazione

aperta a tutti.

Il

paese medievale di

Bard è serrato

contro il monte e ai

suoi piedi vi scorre

la Dora Baltea.

L'antica fortezza,

che rende famosa

questa cittadina,

bloccò per 13

giorni, nel maggio

del 1800, il corpo

di spedizione di

Napoleone diretto in

Pianura Padana e fu

per questo che fu

demolita per ordine

di Napoleone stesso.

L'attuale fortezza

è il rifacimento

voluto da Carlo

Alberto. È qui che

vi fu rinchiuso, per

qualche tempo,

Camillo Benso di

Cavour per le sue

idee liberali.

Il

territorio è

totalmente montuoso

e il turismo occupa

una posizione di

rilievo grazie ai

numerosi centri di

soggiorno estivo e

invernale.Tra le

specialità della

cucina tradizionale,

che sono a base di

formaggio Fontina,

troviamo: "Fonduta";

costolette alla

valdostana; "polenta

concia",

"soup

valpellineitze";

i "civet";

camosci

in salmì;

"carbonade".

Nella pasticceria

troviamo: tegole;

"blanc manger".

Tra i vini abbiamo:

Chambave Moscato,

Nus Pinot grigio,

Nus Pinot grigio

passito, Torrette,

Enfer d'Arvier,

Arnad-Montjovet e

Dannas.

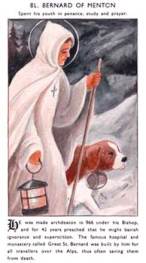

Patrono

Grazie

a uomini come lui,

l’Europa ha

rialzato la testa

mille anni fa, dopo

aver preso schiaffi

per secoli un po’

da tutti: Arabi,

Normanni, Slavi,

Ungari... Alcuni lo

dicono nativo di

Mentone. Da

documenti vicini al

suo tempo risulta di

famiglia valdostana:

e ad Aosta egli

diventa arcidiacono

della cattedrale,

noto anche come

predicatore. Di lui

è più ricordata

tuttavia l’opera

di rianimatore della

vitalità europea in

uno dei suoi punti

più colpiti: il

passo di Monte Giove

(detto poi in suo

onore Gran San

Bernardo).

E’

l’importantissimo

valico che consente

il viaggio lineare

da Londra alla

Puglia, per merci,

persone, idee. Dice

una preghiera in suo

onore: "Il

miracolo di Monte

Giove, o Bernardo,

mostrò la tua

santità. Qui tu hai

distrutto un inferno

e costruito un

paradiso".

Alla fine del IX

secolo, forze arabe

partite dalla loro

base di La Garde

Freinet (Costa

Azzurra) hanno

occupato con altri

valichi quello di

Monte Giove e i

villaggi dei due

versanti. Qui si

sono poi dedicati a

rapimenti,

sequestri,

uccisioni, incendi

di monasteri,

chiese, paesetti. Ci

sono poi signorotti

locali, cristiani,

che li assoldano

volentieri per le

loro contese; e non

manca chi si spinge

fino a imitarli

nelle estorsioni.

Questo è

l’“inferno”. E

finisce dopo che nel

973 Guglielmo di

Provenza distrugge

la base araba di La

GardeFreinet,

provocando il ritiro

delle bande dai

monti. Per l’alto

valico (a 2.473

metri) riprendono i

passaggi, con gravi

disagi per ciò che

è stato distrutto o

bruciato.

E

qui arriva Bernardo.

Che non porta subito

il “paradiso”.

Anzi: il suo lavoro

inizia nella prima

metà dell’XI

secolo con molte

difficoltà e pochi

mezzi. Ma con

un’idea

innovatrice:

tagliare a metà la

consueta tappa St.Rhémy

(Val d’Aosta)

BourgSt. Pierre

(Vallese) e

stabilire una tappa

intermedia proprio

sul valico. Intorno

all’idea, per

opera sua e dei

continuatori, si

sviluppa

l’organizzazione.

Invece di un

semplice rifugio, i

viaggiatori, i

cavalli, le merci,

troveranno

accoglienza

organizzata,

servizio efficiente,

sotto la direzione

di una comunità

monastica impiantata

da lui, e cresciuta

dopo di lui, con lo

sviluppo di edifici

e servizi dalle due

parti del valico. A

Bernardo si

attribuisce anche la

fondazione

dell’ospizio

sull’Alpe Graia

(Piccolo San

Bernardo), ma la

cosa non è certa.

E poi c’è

l’altro Bernardo:

il predicatore, non

solo nella Vallée;

anche nella zona di

Pavia, ad esempio. E

nel Novarese: in

sintonia con la

riforma della

Chiesa, Bernardo si

batte contro

l’ignoranza e i

cattivi costumi del

clero, l’abbandono

dei fedeli, il

commercio delle cose

spirituali. E’ la

parte meno nota

della sua vita, ma

è anche quella che

impegna tutte le sue

forze. Anzi:

Bernardo muore

appunto facendo

questo lavoro,

mentre si trova a

Novara, la cui

cattedrale custodirà

poi le sue

spoglie.

Cultura

e tradizioni

Oggi

il grande

traffico

transalpino

attraverso

l'itinerario

valdostano è

favorito

dall'apertura

dei trafori del

Monte Bianco e

del Gran San

Bernardo, ma

anche

nel passato, ai

tempi dei

traffici

pedonali, la

Valle d'Aosta

rappresentò

sempre una via

naturale di

comunicazione

con I versanti

transalpini non

solo attraverso

il Colle del

Gran San

Bernardo (m

2473) e quello

del Piccolo San

Bernardo (m

2188), ma anche

attraverso

molti altri

valichi ora

quasi

dimenticati: il

Colle della

Seigne, il Col

Ferret, la Fenètre

de Durand,

Bettaforca, il

Col du Mont, la

Fenètre de

Champorcher, il

Col d'Olen, ecc.

Si

tratta di

profonde selle

di transfluenza scavate dai

ghiacciai

dell'era

quaternaria,

dette dai

montanari fenètre

nei dialetti

franco-provenzali,

furka in quelli

walser, che per

secoli permisero

i traffici

commerciali e

gli scambi

culturali fra i territori

a cavallo del

monte Bianco,

delle Alpi

Pennine e del

monte Rosa.

Attraverso le

"finestre",

nel corso della

storia, è

passato il

flusso delle

relazioni che

hanno

contribuito a

formare

l'identità

etnica e

culturale della

Valle d'Aosta.

L'uso

del francese

invece del

latino negli

atti

amministrativi

della Valle

d'Aosta risale

al 1561, quando

il duca sabaudo,

Emanuele

Filiberto, lo

impose accanto

al patois

franco-provenzale

che veniva

comunemente

usato nella

comunicazione

orale. Tale

prescrizione

non faceva che

sancire una

situazione ormai

stabilita di

fatto. I pochi

documenti

superstiti

attestano,

infatti, che

nella cultura

ecclesiastica e

laica il

francese era già

presente da

secoli. I testi

religiosi che

circolavano

nella valle

erano per lo più

in francese e

in francese

erano ì testi letterari

più

conosciuti, come

i fabliaux, Li livres dou tresor

di Brunetto

Latini, i romanzi del

ciclo di re Artù.

Da fonti

francesi

derivano pure i proverbi che

accompagnano

gli affreschi

nel castello di

Fénis. In

lingua francese

e ricalcata su

modelli

d'oltralpe è

pure la

Chronique de la

Maison Challant

scritta da

Pierre Dubois

intorno alla metà

del '400, prima

di una lunga

serie di prose

storiche che nei

secoli offrirono

il meglio della

letteratura

valdostana. Si

tratta di un

filone di opere

erudite di

carattere

storiografico

che conobbe una

particolare

fioritura nel

'600 e culminò

nella Histonque

de la Vallee d'Aoste

di Jean-Baptiste

Tillier

(1678-1744). Da

lui si sviluppò

in seguito,

fino all'Ottocento e

al Novecento,

una fiera

polemica

autonomistica

pervasa di uno

spirito

regionalistico

tenacemente

abbarbicato alle

sue tradizioni e

alla sua Storia.

Tale polemica fu

particolarmente

vivace nello

scontro con la

politica

accentratrice

della dinastia

sabauda durante l'assolutismo,

con il governo

rivoluzionario francese,

con

Napoleone, con

il regno

d'Italia

dopo l'unificazione, ma

trovò i più

alti accenti nei

confronti della

forzata

italianizzazione

tentata dal regime

fascista. In

questa fase sono

da segnalare per

la loro

combattività

le figure di

Joseph Trèves,

Joconde Stévenin

e Emile Chanoux,

che morì ucciso

dai nazisti nel

1944.

Oggi

la Valle

d'Aosta, pur

assistendo al

rapido mutare

delle sue

caratteristiche

etniche e

sociali, non ha

rinunciato al

proprio spinto

particolaristico

che, anche se

attenuato, non

si è

spento e resiste

nella tenace

difesa delle

proprie

tradizioni

culturali. La

Valle d'Aosta fa

parte dell'area

linguistica

francoprovenzale,

a cui

appartengono

anche alcune

valli

piemontesi, la

Savoia, il

Lionese, il

basso Vallese e

il Ginevrino. La

compagine

culturale

valdostana è,

pertanto,

uniformemente

franco-provenzale

e le sue

tradizioni

popolari

presentano

strette analogie

con quelle

esistenti nel

resto dell'area,

fatta eccezione

per alcune

comunità walser

dell'alta valle

del Lys,

strettamente

legate all'area

culturale e

linguistica

svizzero-tedesca.

Proverbi,

indovinelli,

filastrocche e

canti popolari

sono

per lo più

comuni a tutta

l'area

provenzale, con

qualche

contaminazione

di derivazione

piemontese.

Riferimenti

diretti a

elementi locali

si rinvengono,

invece, in

alcuni detti

tradizionali

connessi alle

condizioni

atmosfenche o in

certe leggende

legate a

edifici,

personaggi,

luoghi, in cui

compaiono

folletti,

fate, streghe e

spesso il

demonio in veste

di vittima

burlata. Valga

per tutte la

beffa legata

alla costruzione

del ponte di

Pont-Saint-Martin,

che sarebbe

stato edificato

dal diavolo in

una sola notte,

in cambio

dell'anima del

primo che

l'avesse

attraversato. L'astuto san

Martino, che

aveva fatto il

patto con

Satana,

a opera ultimata

si presentò in

compagnia di un

cane, al quale

fece passare il

ponte gettando

un pezzo di

pane.

Fra

i giochi più

caratteristici

della Valle

d'Aosta sono

da segnalare lo

tzan e il fiollet

che per certi

aspetti possono

ricordare

l'americano

baseball.

Largo

interesse

riscuotono

ancora le "battaglie

delle rèine",

una tradizione

che, del resto,

esiste anche

nella Savoia e

nel Vallese.

Alla fine

dell'alpeggio,

quando le mucche

ridiscendono a

valle, si

organizzano ad

Aosta e a

Chatillon degli

scontri fra le

bestie più

combattive di

ogni mandria. La

vincitrice del

torneo viene

nominata regina

(rèine) e, in

compagnia delle

altre mucche

vivacemente

inghirlandate,

viene fatta

sfilare per le

strade al suono

della banda.

Qualcosa di

analogo avviene

a Perloz, un

piccolo centro

sulla destra del

torrente Lys,

dove, anziché

mucche,

a scontrarsi in

furibondi e

incruenti

combattimenti

a colpi di corna

sono capre. Si

tratta della

Bataille de tchévre

che si svolge

ogni anno ad

autunno

durante l'estate

di san Martino.

Alla

campionessa,

in segno di

riconoscimento,

viene assegnato

un collare di

legno

intagliato. È

questo uno dei

tipici oggetti

di un

artigianato che

ancora vive

nella valle. Si

tratta di

un'arte rustica

che si esercita

nella creazine

di scrigni,

contenitori per

ogni uso,

tabacchiere,

giocattoli,

culle e

soprattutto

"grolle",

le

caratteristiche

coppe da vino in

legno di melo.

Feste

Foire

de Saint Ours - Ad

Aosta, il 30 e il 31

gennaio di ogni

anno, si tiene una

fiera in cui tutti

gli artigiani della

regione, falegnami,

fabbri, ricamatrici

e scalpellini della

pietra ollare,

espongono i loro

raffinati lavori.

Vengono quindi

esibiti mobili in

noce maestosamente

decorarti, attrezzi

per lavorare i

formaggi, utensili

per la cucina,

splendidi

bassorilievi, i

tradizionali "sabot"

(zoccoli), e

preziosi pizzi di

Cogne. La fiera si

costituisce intorno

ai visitatori, a cui

è offerto di bere

in allegria dalla

"grolla",

il particolare

contenitore di legno

in cui si miscelano

vino rosso caldo e

spezie, e a tutti si

augura "salu e

que bien vo fasse",

salute e che vi

faccia del bene!

Festa

della Madonna delle

nevi - Il

5 agosto, a

Camporcher,

splendida valle nei

pressi di Aosta,

sulle sponde del

lago Miserin, tutti

montanari della zona

si incontrano a 2600

m. Lo scopo è

onorare la Madonna

delle nevi,

pregandola di

vegliare sullo stato

della montagna nella

prossima stagione

invernale. Oggi,

questo evento è

seguito anche da una

folla di curiosi e

villeggianti, ma

mantiene un sapore

antico, ricordando

che, nonostante il

progresso

tecnologico, l'uomo

si trova ancora in

posizione precaria

di fronte alla

potenza della

natura.

Fête

des bergers - La

domenica successiva

a Ferragosto, a La

Thuile, si svolge

una importante festa

tradizionale. Presso

il Colle del Piccolo

San Bernardo, luogo

in cui anticamente

si riunivano i

pastori della valle,

sia francesi che

italiani, si tiene

una singolare gara

atletica, in cui

viene eletta la

"regina del

colle". La

particolarità

dell'evento sta nel

fatto che le

partecipanti non

sono ragazze, come

si potrebbe pensare,

ma mucche, o meglio

le "reines".

Lo scontro tra le

partecipanti è

accanito e si svolge

attraverso gare di

lotta, strutturate

in un vero e proprio

campionato, che vede

scontrarsi più di

cento esemplari. La

mucca che superi

tutte le sue

avversarie e che

riesca a sconfiggere

l'ultima avversaria,

nel temibile testa a

testa, vince. Gli

scontri sono così

agguerriti e

stancanti che il

concorso, iniziato

ad agosto, si

conclude la terza

domenica di aprile,

con l'incoronazione

a Croix Noire della

regina del colle.

Fonte

Pag.

1

|